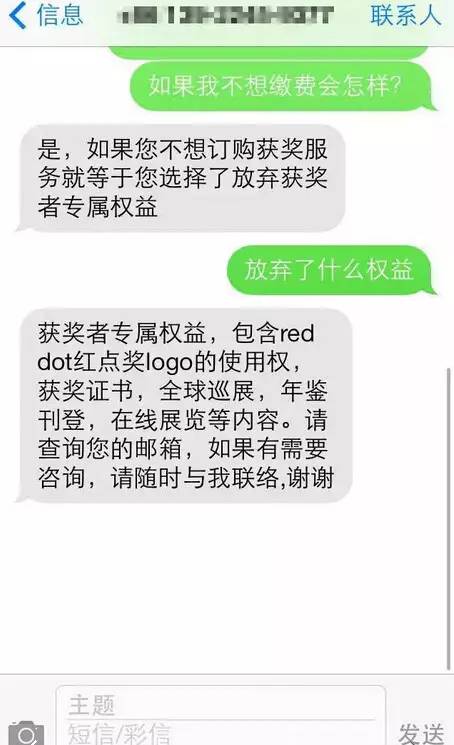

截图来自顾磊文章 关于奖项收费是否合理,顾磊在文章中称:“对于中国大陆参赛者,因为其高昂的参赛和后续费用,红点奖是否会逐渐演变成某些公司财力的比拼,因为参赛作品越多似乎获奖机率越高,有些公司参加红点的费用可能高达一二十万甚至更多?” 业内相关人士称,红点奖是一个商业奖项,为保证公平性,不接受政府支助以及赞助商的赞助,所以所有收入都来自参赛者缴纳的费用。在8月10日,红点奖创始人彼得·扎克在中国好设计”— 红点在中国发布会上对此也曾提到过。 据新浪家居了解,顾磊并不是第一个放弃红点奖的参赛者,此前红点奖也有自动退赛的参赛者,参赛者可根据自身情况,如不愿意交纳相关与大赛相关的费用,可以选择自动放弃,下一年如果有意愿还可以再参赛。 从知乎上,某设计师公开的数字看,参赛到得奖,大约需要花费人民币 20000 多元。这位匿名设计师表示,对于一般设计人员来说,一年担负起一款产品的参赛费用相对会有压力。而财力强大的企业,将一年内所有的设计稿全部送审,通过体量上的优势增加获奖概率会大。

截图来自顾磊文章 关于奖项收费是否合理,顾磊在文章中称:“对于中国大陆参赛者,因为其高昂的参赛和后续费用,红点奖是否会逐渐演变成某些公司财力的比拼,因为参赛作品越多似乎获奖机率越高,有些公司参加红点的费用可能高达一二十万甚至更多?” 业内相关人士称,红点奖是一个商业奖项,为保证公平性,不接受政府支助以及赞助商的赞助,所以所有收入都来自参赛者缴纳的费用。在8月10日,红点奖创始人彼得·扎克在中国好设计”— 红点在中国发布会上对此也曾提到过。 据新浪家居了解,顾磊并不是第一个放弃红点奖的参赛者,此前红点奖也有自动退赛的参赛者,参赛者可根据自身情况,如不愿意交纳相关与大赛相关的费用,可以选择自动放弃,下一年如果有意愿还可以再参赛。 从知乎上,某设计师公开的数字看,参赛到得奖,大约需要花费人民币 20000 多元。这位匿名设计师表示,对于一般设计人员来说,一年担负起一款产品的参赛费用相对会有压力。而财力强大的企业,将一年内所有的设计稿全部送审,通过体量上的优势增加获奖概率会大。 图中数据来自知乎

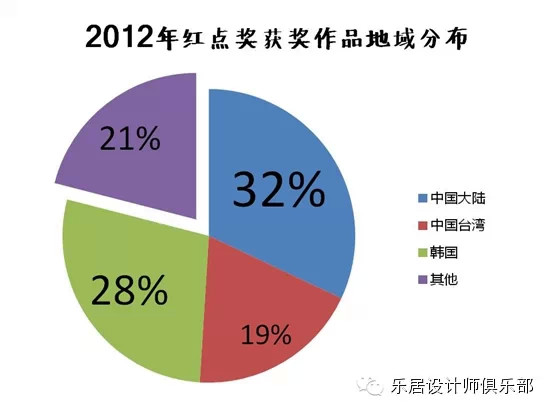

图中数据来自知乎 图片中的数据来自红点奖官网 图片制作为新浪家居

图片中的数据来自红点奖官网 图片制作为新浪家居据知情人士称,这三个国家都拥有具备国际影响力的设计大奖(美国的IDEA、日本的G-Mark、英国的D&AD),因此这些国家参与红点奖比较少。 也有不少业内人士对顾磊的行为表示质疑,8月10日下午,“中国好设计”—红点在中国发布会在德国大使馆举行,当天红点奖的创始人Peter Zec也应邀出席。当天晚上,《我放弃了红点奖》一文即在朋友圈发布和转发,针对大家对顾磊是否在借此炒作营销的疑问,新浪家居对当事人顾磊进行了独家采访。 当事人连线

新浪家居:为什么要放弃奖项?如果有人质疑你自我炒作,你怎么想? 顾磊:回答问题之前我下意识的随手翻开王汎森先生的《执拗的低音》,在第一讲的第5页有这样一句话——“在进入讨论之前,我想先说明一点:在很长一段时间里,对“事实的厘清”与“价值的宣扬”的混淆部分,造成人们错误的认知。” 为什么放弃在《我放弃了红点奖》这篇文章里有详细的论述(我知道新浪家居也转发了这篇文章,希望大家能够找来对照阅读),一句话来说就是对获奖作品评判标准的质疑。主要有两点:1,关于对待中国作品为何如此的强调“东方风情”?2,面对越来越多的中国参赛者,选择什么作品给予奖项在引导着怎样的标准,又或者在鼓励什么? 我希望能引起大家关于设计的权利和义务的讨论,因为他关系到个体成长和整个行业的发展,但中国设计界很少有人关注这些,在当下现实主义的语境里仿佛不值一提,中国太缺少真正的设计评论和批评了。面对质疑,我只能回答:“有些事情终将发生,有些事情需要发声。” 新浪家居:你所提到的红点奖奖项权益包包含什么权益?需要付费?费用是多少? 顾磊:在8.10号我发布放弃红点的文章到今天已经有很多人问过我相同的问题。再次声明,所有参赛规则我都清楚明晰,商业比赛这些流程和收费成本大体相通我早已熟念,但,这些并不是我在这个事件中所要讨论的关键。提问的内容都可以通过红点的官方渠道查询,并不需要我的转述,抱歉,我也无法提供任何图片。 新浪家居:从踊跃参与到放弃,作为一个中国设计师你怎么看国际奖项? 顾磊:参加国际比赛的目的就是大家在一个共同的平台上通过竞赛展示各自设计的精彩。奖项更多的是对自己的鼓励,说实话,认真做设计是一件孤独的事情,获奖仿佛黑夜前进的路灯,路灯下有你的影子,他没说话,但,你并不寂寞。说个笑话,2011年我参加某个比赛获了10个奖项,颁奖当天我让一台湾友人在香港代领,然后让他一起寄给我另一个也有获奖的北京朋友(因为主办方说获奖证书没人领就要通过国际快递到付费给我,我的第一感觉就是邮寄费很贵,当时的情况是我已经2、3个月没有新的项目),半年后我问北京朋友证书你收到了吗?他跟我说,最近刚搬工作室,可能没了,我自己的奖我都不知道哪去了。我说:“好”,你欠我一顿饭。 现在依然会参加我认为重要的国际比赛,没有更加理性,也不会放弃。放弃红点是我在年初就决定进行的一个项目,它只关乎我对设计权利和义务的表态。因为,“有些事情终将发生,有些事情需要发声。” 容我最后再啰嗦的引用一段他者的论述,这段关于拒绝的文字写出了我的肺腑,也令我崇拜: “被我们拒绝的东西,不是没有价值,也不是不重要。实际上,这正是拒绝之所以必要的原因。理由,我们不再接受;明智的表示,让我们感到厌恶;至于同意和和解的提议,我们不想再听。断裂已经发生。我们回到坦率,不再容忍共谋。当我们拒绝时,我们以一个不带轻蔑也非强势并尽可能不具名的姿势来拒绝,因为,拒绝的力量不可能来自我们,也不只在于我们的名字,而只能来自一种首先属于无法言说者的贫瘠的起点。有人会说今天要拒绝很容易,对此力量的使用不涉及过多的风险。对我们中的绝大多数来说,这无疑是对的。但是,我相信拒绝永远不会是容易的,我们必须学着拒绝,并以严苛的思想和谦逊的表达,来保持拒绝之力的完整无缺,而从此以后,我们的每一个断言,都必须肯定这种拒绝的力量。”(布朗肖《拒绝》)

梁少禧:获奖,主办方还要得奖者拿钱岀来作推广才可拿奖,如果是我也放弃。 段妍玲:永远别放弃心中那个不禁想揭露皇帝新装的小孩儿。 范凌:大概四、五月的时候,我在央美对面的咖啡馆遇见顾磊,一激动起来他说话就不利索,但反而显得真诚,他跟我说了两个计划,其中一个是对某奖的抵制,现在他做了!过度商业化的奖项似乎已经越来越缺少了原来的文化推动作用。 王熊:之前看到过这文章,我觉这位顾磊有点儿想多了。红点作为一个独立的奖项,收费很正常,只有收费才能保证它的独立运营,不被任何赞助商左右,评出的奖项才相对客观、有说服力。奖项收取的费用是用来做其自身的推广,我个人认为并无不妥。

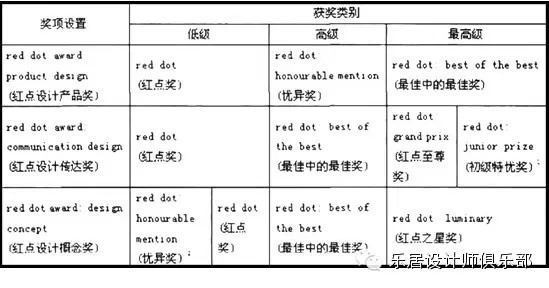

在红点奖三大参赛类别中,影响力最大的毫无疑问是红点产品奖,只有其历史可追溯至北莱茵——维斯特法伦设计中心于1955 年在德国埃森创办的设计展,且红点产品奖要求参评的作品必须是两年内已经上市的或已量产即将上市的产品。 然而,我们平时听到的大量红点奖一般都是概念奖。产品奖的获奖对象是已经生产销售的成熟产品,这个产品不单独属于任何设计师,而概念奖是颁发给设计师的,这是和产品奖最大的不同,也是这么多产品设计师,学生趋之若鹜想得到的原因,因为那是对个人专业的一个重要的肯定。

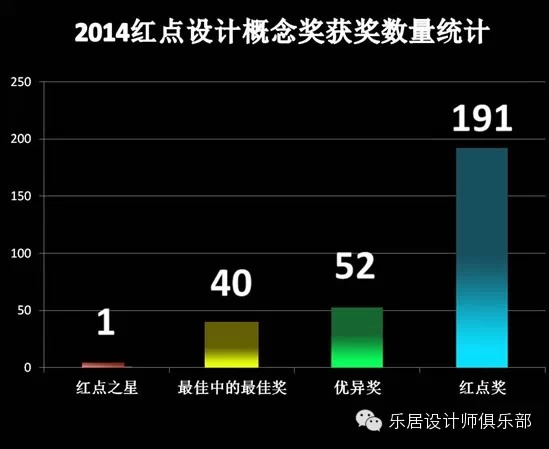

如上图所示,“红点奖”其实是获奖类别中的低级奖项。小浪以2014年的概念奖为例,列出了各等级奖项的数量(在官网上数到眼花缭乱啊)。

如上图所示,“红点奖”其实是获奖类别中的低级奖项。小浪以2014年的概念奖为例,列出了各等级奖项的数量(在官网上数到眼花缭乱啊)。 所以如果有人说自己拿了红点奖,那就是普通的winner奖。如果你拿了第二名,就一定会说自己拿的是best of best,不会跟普通红点奖混淆,红点之星一年就一个,就更不会搞混了。有些人会利用红点复杂的奖项设置,将产品奖、概念奖、普通winner奖和最佳中的最佳奖统统称为红点奖而不加区分。 所以你才会有“哇,满大街都是红点奖耶”的感觉。

所以如果有人说自己拿了红点奖,那就是普通的winner奖。如果你拿了第二名,就一定会说自己拿的是best of best,不会跟普通红点奖混淆,红点之星一年就一个,就更不会搞混了。有些人会利用红点复杂的奖项设置,将产品奖、概念奖、普通winner奖和最佳中的最佳奖统统称为红点奖而不加区分。 所以你才会有“哇,满大街都是红点奖耶”的感觉。