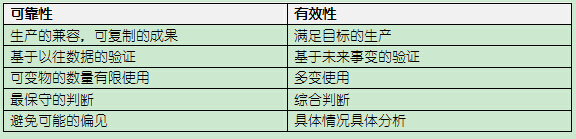

图1 设计在战略中的7个典型特性 经验是有用的,但忽视了在动态变化后在新环境中的适应性就会犯错;感情因素的植入可能会有感染力,但可能是一种偏执;交流中观念的冲击有可能出现非理性的结果;至善论者往往会束缚住前进的步伐;弹性有容错功能,但过多的弹性就等于没有结论;自由思考是创新所必须的,但最终应当收回到目标上来。 在目前国内企业中,尤以权力至上为甚,也就是过于强调领导能力与决策。然而,经理人不能强加自己的战略到组织中来,组织有自己的特性、目标、逻辑与动力。 3.可靠性与有效性 在设计思维中,有一对极性构成基础张力,即:可靠性VS.有效性。见表1所示。

图1 设计在战略中的7个典型特性 经验是有用的,但忽视了在动态变化后在新环境中的适应性就会犯错;感情因素的植入可能会有感染力,但可能是一种偏执;交流中观念的冲击有可能出现非理性的结果;至善论者往往会束缚住前进的步伐;弹性有容错功能,但过多的弹性就等于没有结论;自由思考是创新所必须的,但最终应当收回到目标上来。 在目前国内企业中,尤以权力至上为甚,也就是过于强调领导能力与决策。然而,经理人不能强加自己的战略到组织中来,组织有自己的特性、目标、逻辑与动力。 3.可靠性与有效性 在设计思维中,有一对极性构成基础张力,即:可靠性VS.有效性。见表1所示。

知识分子与经理人的思维方式是不同的,前者在意识上是词汇(words)和主意(ideas),后者的意识是人(people)和工作(work),而设计师,包括战略设计师,应当是两者的集合。同时,商人与设计师考虑的角度也有差异,商业人士以可靠性为主,而设计师却以有效性为重,见图2所示。所以,两者还需要平衡,平衡不是四平八稳,而是要依据战略导向进行决策,即侧重于安全还是创新。

图2 商人与设计师的思维差异 4.产品战略设计的四个水平 产品设计策略在战略水平上有四个层次,即:非善意设计、轻度设计、整合设计和创新设计。 1)非善意设计 这是指瞄准竞争对手来进行挑战性设计,以“非善意设计元素”来获得神似,以可靠性为根本目的,使用类推和故事演绎,截去得越少看上去越像。这种设计通常被认为是低水平的和缺乏道德的,但在低端市场往往还有效,缺乏自主设计能力的小型企业往往会比较热衷,而知名度较高的企业鉴于脸面而有所顾忌。 2)轻度设计 在这个阶段只是轻度地“restyle”或细微地修缮现有产品与新产品。他们在设计上的观点是通过产品的差异化与渐变型革新来利用资源并建立竞争优势。小公司的经理人通常看不到战略层面的这一点,也许他们没有时间或资源来阐明这样的计划。 3)整合设计 在这个阶段,设计作为一个整合过程开始浮现。设计非常自然地交叠与触及商业文化的每一个方面。它要求有代表性和平衡性,从各种商业功能到把自己的观点融入产品开发过程。因而,设计管理的价值与角色开始浮现,频繁地作为一种管道服务于各不相同的部门。 它的统一自然地提供出一个动态的平台来进行革新创意和蓝色天空(bluesky research)思想,以给商业战略提供支撑。 4)创新设计 “设计作为革新”标志着设计的理解与展开到达顶点。 根据这个设计水平的影响力也能称之为“设计引领”。设计在此操作水平上能够提供长期的商业视野,同时保证和维持战略意图。 目前,许多企业都处于第一和第二的水平上,到达第三个层面的企业正在逐步增多,而能够进入第四个层次的企业依然凤毛麟角。这是一片蓝海,但要进入蓝海市场就需要有“核潜艇”与“航母”,门槛高,所需要的资源和能力建设让很多企业望而却步。近年来,一些设计师自主品牌开始探索前行,但并不顺畅,因为对于有设计师背景的企业主而言,最大的挑战源自设计师个体的局限性,即:固有的思维习惯、视野、商业素养和更加宽泛的知识缺损。要成为真正合格的设计驱动型企业还有很长的路要走,同时,整个设计生态的不健全是制约中国设计发展的最大障碍。 设计是一个知识集成过程,设计师是知识工人,是知识的整合者,也是知识的经纪人。设计是一套解决方案,设计师是一幕剧的导演。设计是关于人类去研发便于使用的新结构时的活动,设计是让人们把事情做得更好的途径,过度设计是有害的,设计师也是平衡师。

图2 商人与设计师的思维差异 4.产品战略设计的四个水平 产品设计策略在战略水平上有四个层次,即:非善意设计、轻度设计、整合设计和创新设计。 1)非善意设计 这是指瞄准竞争对手来进行挑战性设计,以“非善意设计元素”来获得神似,以可靠性为根本目的,使用类推和故事演绎,截去得越少看上去越像。这种设计通常被认为是低水平的和缺乏道德的,但在低端市场往往还有效,缺乏自主设计能力的小型企业往往会比较热衷,而知名度较高的企业鉴于脸面而有所顾忌。 2)轻度设计 在这个阶段只是轻度地“restyle”或细微地修缮现有产品与新产品。他们在设计上的观点是通过产品的差异化与渐变型革新来利用资源并建立竞争优势。小公司的经理人通常看不到战略层面的这一点,也许他们没有时间或资源来阐明这样的计划。 3)整合设计 在这个阶段,设计作为一个整合过程开始浮现。设计非常自然地交叠与触及商业文化的每一个方面。它要求有代表性和平衡性,从各种商业功能到把自己的观点融入产品开发过程。因而,设计管理的价值与角色开始浮现,频繁地作为一种管道服务于各不相同的部门。 它的统一自然地提供出一个动态的平台来进行革新创意和蓝色天空(bluesky research)思想,以给商业战略提供支撑。 4)创新设计 “设计作为革新”标志着设计的理解与展开到达顶点。 根据这个设计水平的影响力也能称之为“设计引领”。设计在此操作水平上能够提供长期的商业视野,同时保证和维持战略意图。 目前,许多企业都处于第一和第二的水平上,到达第三个层面的企业正在逐步增多,而能够进入第四个层次的企业依然凤毛麟角。这是一片蓝海,但要进入蓝海市场就需要有“核潜艇”与“航母”,门槛高,所需要的资源和能力建设让很多企业望而却步。近年来,一些设计师自主品牌开始探索前行,但并不顺畅,因为对于有设计师背景的企业主而言,最大的挑战源自设计师个体的局限性,即:固有的思维习惯、视野、商业素养和更加宽泛的知识缺损。要成为真正合格的设计驱动型企业还有很长的路要走,同时,整个设计生态的不健全是制约中国设计发展的最大障碍。 设计是一个知识集成过程,设计师是知识工人,是知识的整合者,也是知识的经纪人。设计是一套解决方案,设计师是一幕剧的导演。设计是关于人类去研发便于使用的新结构时的活动,设计是让人们把事情做得更好的途径,过度设计是有害的,设计师也是平衡师。